История кафедры

Необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для промышленности в период индустриализации страны (в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века) привела к созданию в Туле института, начавшего учебные занятия 1-го октября 1930 г. лекцией по химии для всех студентов, которую провел профессор Фридрих Карлович Герке.

Этому предшествовало решение Совета Труда и Обороны государства от 30-го апреля 1930 г. об его открытии, а 28-го июля того же года приказом Главпромкадров Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР втузу было присвоено наименование – Тульский механический институт (ТМИ). Первоначально он был монофакультетным, что характерно для того времени, и призван готовить инженеров по четырем основным специальностям: холодная обработка металлов, горячая обработка металлов, инструментальное производство и станкостроение. Институт развивался быстро и в 1935 г. выпустил первых 123 инженера, имел сравнительно хорошо оборудованные лаборатории, ряд кабинетов и библиотеку фондом 55000 книг.

Но надвигалась война, требовалось перевооружение армии. Это понимали дальновидные представители партийной элиты, науки, промышленности и вооруженных сил. Поэтому в 1937 г. структура института была преобразована и создано два факультета: механический и специальный, который в ряде приказов по ТМИ того времени именовался как оружейный, что в большей степени соответствовало его предназначению. Обучение на факультете проводилось по открытым также в 1937 г. двум специальностям: оружейно-пулеметные системы и установки (ОП) и патронно-гильзовое производство (ПГ). Из студентов-инструментальщиков были укомплектованы две учебные группы – одна по профилю каждой новой специальности.

Выдающаяся роль в убеждении руководителей различных уровней о необходимости создания и в непосредственной организации такого оборонного факультета принадлежит Михаилу Алексеевичу Мамонтову – в последствии основателю тульской научной школы неравновесной термодинамики.

В 1938 г. создается вторая кафедра факультета «Баллистика и боеприпасы» (1937-1947), которая в значительной части приказов по институту того времени именуется в сокращенном варианте кафедрой баллистики. Ее возглавляет выпускник ТМИ 1938 г. Авенир Федорович Тарновский (1938-1947). В 1947 г. кафедра входит в состав кафедры проектирования автоматического оружия, поскольку А.Ф. Тарновский переводится на работу в промышленность начальником отдела предприятия КБ-3 – МСХМ (Московская станция химического машиностроения).

В 1939 г. организованы практически одновременно три кафедры: каф. «Проектирование и производство патронов и гильз» (ПГ) (1939-1950), каф. «Производство стрелкового оружия» (ПСО) (1939-1945) и каф. «Артиллерия» (1939-1945). Кафедру проектирования и производства патронов и гильз возглавил Степан Петрович Крылов (1939–1941 и 1942–1946).

Заведующим (1939-1945) кафедрой производства стрелкового оружия и (по совместительству) исполняющим обязанности (1939-1942) зав. кафедрой артиллерии назначен сокурсник Мамонтова по обучению в Ленинградском Военмехе Сергей Алексеевич Рагозин.

В начале Великой Отечественной войны, когда над Тулой возникла угроза оккупации, специальный факультет, как и ТМИ в целом, с 14 октября по 21 ноября 1941г. эвакуируется в г. Ижевск. С 24 ноября ТМИ временно перестает существовать, вливаясь в находящийся в то время в Ижевске Московский механико-машиностроительный институт (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана).

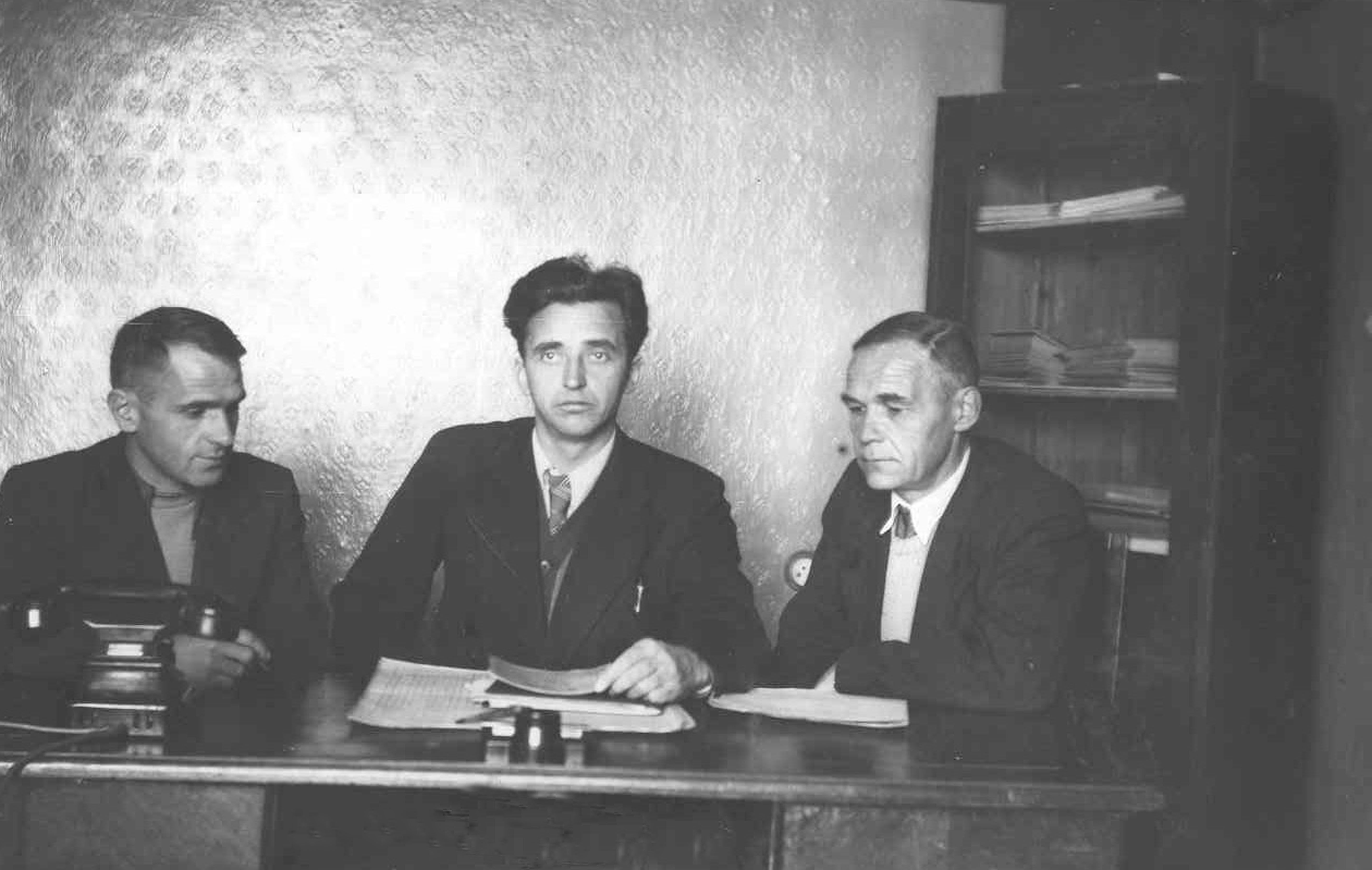

В состав инициативной группы преподавателей по быстрейшему восстановлению ТМИ входили М.А. Мамонтов, С.А. Рагозин, В.Ф. Прейс. В частности в конце декабря 1941 г. доцент М.А. Мамонтов выехал в ГУУЗ Наркомата Вооружения с докладной запиской, в которой обосновывалась необходимость реэвакуации и скорейшего восстановления в Туле учебного заведения. После возвращения в Тулу институт восстановил свою работу 10 апреля 1942 г. с контингентом первых трёх курсов в 49 человек.

Последней в составе специального факультета в 1943 г. была организована кафедра «Оборудование патронно-гильзового производства» (ОПГП) (1943-1950), заведующим которой назначен один из основателей научной школы автоматизации производственных процессов Виктор Федорович Прейс (1943-1950).

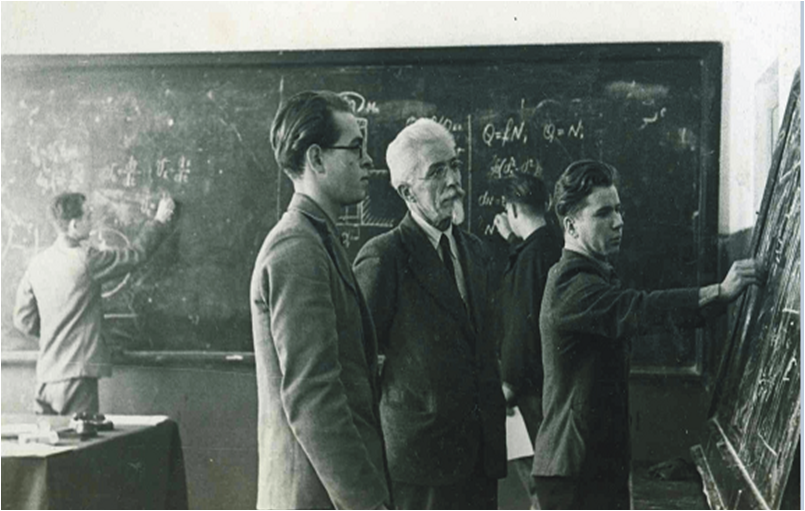

В 1945 г. на основании предписания заместителя Наркома Вооружения заведующим кафедрой «Артиллерия» Тульского механического института по переводу из Ленинградского военно-механического института с должности заведующего кафедрой «Боеприпасы» назначен известный в мировых научных кругах специалист в области технологии производства порохов и взрывчатых веществ Август Георгиевич Горст (1945-1950).

Кафедрой «Артиллерия», позже переименованной в каф. «Откатные машины» (1950-1960), Горст руководил до 1957 г. В 1950 г. вследствие ужесточения режима секретности, артиллерийский факультет переименовывается в машиностроительный и меняются названия всех кафедр: «Расчет и проектирование автоматического оружия» - на «Расчет и проектирование автоматических машин»; «Производство автоматического оружия» - на «Производство автоматических машин»; «Проектирование и производство патронов и гильз» - на «Технология штамповочного производства»; «Оборудование патронно-гильзового производства» - на «Оборудование штамповочного производства»; «Артиллерия» - на «Откатные машины».

В 1952 г. для обучения студентов специальности 0546 – «Проектирование и производство снарядов, мин и авиабомб», переведенных к тому времени уже на четвертый курс, создается кафедра «Снаряды артиллерии», через месяц переименованная в каф. «Производство металлических оболочек» (ПМО) (1952-1960).

В это время кафедра «Откатные машин», возглавляемая А.Г. Горстом, перепрофилируется на обслуживание только специальности 0546 и в ряде приказов альтернативно именуется как кафедра проектирования металлических оболочек.

Обучение студентов профилирующим дисциплинам осуществляли молодые преподаватели: В.И. Шепаров (ассистент с 1952 г. и старший преподаватель с 1954 г., выпускник 1952 г. машиностроительного ф-та), Г.Ф. Чурочкин (ассистент с 1953 г. и старший преподаватель с 1954 г.), А.В. Жаров и И.Р. Семин (ассистенты с 1954 г., распределенные на работу в ТМИ после окончания машиностроительного ф-та из числа первых выпускников специальности 0546), В.В. Винокуров (ассистент с 1955 г., выпускник 1955 г. механико-машиностроительного ф-та), Ю.П. Горячко, Е.Н. Арменский, В.М. Полушкин, В.В. Цыпляев (ассистенты с 1956 г., выпускники 1956 г. механико-машиностроительного ф-та), А.Н. Елизаров (старший преподаватель с 1956 г.).

С 1960 по 1963 гг. подготовка студентов по специальности 0546 решением Правительства СССР была приостановлена. Позднее это решение было признано ошибочным и с 1963 г. для подготовки специалистов в области проектирования и производства боеприпасов в ТулПИ была организована кафедра «Проектирование и производство металлических оболочек», которую возглавил к.т.н., доцент Николай Александрович Минский.

В это время происходит интенсивное развитие деятельности кафедры во всех направлениях. В 1964 г. был создан научно-исследовательский сектор, который возглавил инженер Э.М. Пучков. С середины 60-х годов начинается значительное увеличение количества и объемов хоздоговорных работ с предприятиями отрасли. В связи с этим пополняется состав научно-исследовательского сектора выпускниками специальности: А.С. Чигилейчик, В.Н. Нероновым, В.Е. Шмелевым, В.П. Аксеновым.

В 1972 г. кафедру проектирования и производства металлических оболочек (ППМО) возглавил кандидат технических наук, доцент Владимир Ильич Шепаров.

К его заслугам, в первую очередь, следует отнести заботу о кадровой перспективе кафедры. Научно-исследовательский сектор рассматривался как инструмент в подготовке научно-педагогических кадров. В это время НИС пополняется новыми сотрудниками, выпускниками специальности: В.Л. Барановым, В.Г. Павпертовым, А.С. Овчинниковым, Б.А. Собакиным. За этот период ряд сотрудников НИСа защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: В.П. Аксенов, Н.Б. Дорохин, Н.В. Купор, кандидата физико-математических наук – В.Л. Баранов.

С 1970 г. кафедрой выполняется большой объем исследований стабильности и устойчивости технологических процессов обработки деталей различных изделий оборонной промышленности.

В результате этой работы на многих заводах отрасли были внедрены статистические методы управления качеством. Эти работы возглавляли кандидаты технических наук, доценты В.И. Шепаров и А.Н. Белякова. Активное участие в проведении и внедрении результатов исследований приняли: старший преподаватель В.Н. Неронов, старший инженер Б.А. Собакин, ассистенты В.Л. Баранов и Е.Д. Попов.

Доценты В.И. Шепаров и А.Н. Лукаш возглавляли работы по исследованию надежности автоматических линий и агрегатного металлорежущего оборудования, оптимизации их обслуживания. Новые решения были защищены авторскими свидетельствами на изобретения (В.И. Шепаров, В.Е. Шмелев, В.П. Аксенов, Н.А. Егоров и другие).

Конструкторское направление выполняемых кафедрой ППМО научных исследований возглавляли доценты Л.Н. Шмараков и Н.И. Архиереев. Работы были посвящены анализу конструктивных схем процесса функционирования изделий и созданию на основе полученных результатов методик расчета и проектирования изделий.

После ухода из жизни В.И. Шепарова в 1978 – 1979 гг. кафедрой руководил кандидат технических наук, доцент Александр Николаевич Лукаш.

С 1979 г. кафедрой ППМО заведовал доктор технических наук, профессор Игорь Андреевич Смарагдов.

На кафедре в это время по совместительству работает доктор технических наук, профессор Александр Никитович Ганичев.

А.Н.Ганичев выдающийся конструктор РСЗО, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий. Под его руководством сформировано новое научное направление по совершенствованию основ теории функционирования РСЗО различного назначения, подготовлены и защищены кандидатские диссертации С.Ф. Злобиным, В.М. Пинаевым, А.И. Манвеловым. Под его руководством сформировано новое научное направление по совершенствованию основ теории функционирования РСЗО различного назначения, подготовлены и защищены кандидатские диссертации С.Ф. Злобиным, В.М. Пинаевым, А.И. Манвеловым. В дальнейшем по этому направлению подготовлены и защищены докторские диссертации В.М. Пинаевым, С.Ф. Злобиным и кандидатские диссертации М.Н. Наседкиным и С.А. Швецовым.

Одновременно с приходом И.А. Смарагдова на кафедру переведен профессором - консультантом Игорь Пантелеймонович Ренне.

После ухода из жизни В.И. Шепарова в 1978 – 1979 гг. кафедрой руководил кандидат технических наук, доцент Александр Николаевич Лукаш.

С 1979 г. кафедрой ППМО заведовал доктор технических наук, профессор Игорь Андреевич Смарагдов.

На кафедре в это время по совместительству работает доктор технических наук, профессор Александр Никитович Ганичев.

А.Н.Ганичев выдающийся конструктор РСЗО, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий. Под его руководством сформировано новое научное направление по совершенствованию основ теории функционирования РСЗО различного назначения, подготовлены и защищены кандидатские диссертации С.Ф. Злобиным, В.М. Пинаевым, А.И. Манвеловым. Под его руководством сформировано новое научное направление по совершенствованию основ теории функционирования РСЗО различного назначения, подготовлены и защищены кандидатские диссертации С.Ф. Злобиным, В.М. Пинаевым, А.И. Манвеловым. В дальнейшем по этому направлению подготовлены и защищены докторские диссертации В.М. Пинаевым, С.Ф. Злобиным и кандидатские диссертации М.Н. Наседкиным и С.А. Швецовым.

Одновременно с приходом И.А. Смарагдова на кафедру переведен профессором - консультантом Игорь Пантелеймонович Ренне.

За этот период произошло качественное изменение кадровой политики: кафедра ППМО начала подготовку кадров, в том числе и руководящих, как для своего факультета, так и для других подразделений вуза. С.А. Сумароков длительное время возглавлял научно-исследовательскую часть университета; Г.В. Панфилов в течение четырех лет работал проректором по административно-хозяйственной части; В.Л. Баранов и А.Н. Чуков были делегированы на заведование соответственно кафедрами «Детали машин» и «Теоретическая механика»; Н.Б. Дорохин является деканом факультета довузовской подготовки; Л.Н. Шмараков – декан факультета профессиональной подготовки Тульского государственного университета.

С июля 1995 г. кафедру ППМО возглавил доктор технических наук Александр Николаевич Чуков, выпускник кафедры 1979 г.

Уже за первые 25 лет существования кафедра подготовила более 1300 инженеров для народного хозяйства нашей страны. Среди них имеются научные работники, лауреаты государственных и других именных премий, руководители предприятий и учреждений, государственные деятели.

В 1998 г. кафедра «Проектирование и производство металлических оболочек» приказом по университету №337 от 14.05.98 г. переименована в кафедру «Газовая динамика». На протяжении ряда лет кафедра занимает лидирующие позиции среди родственных кафедр ведущих вузов Российской Федерации.