Новости университета

Новости университета

Учёный — скала

Учёный — скала

• 27.04.2025

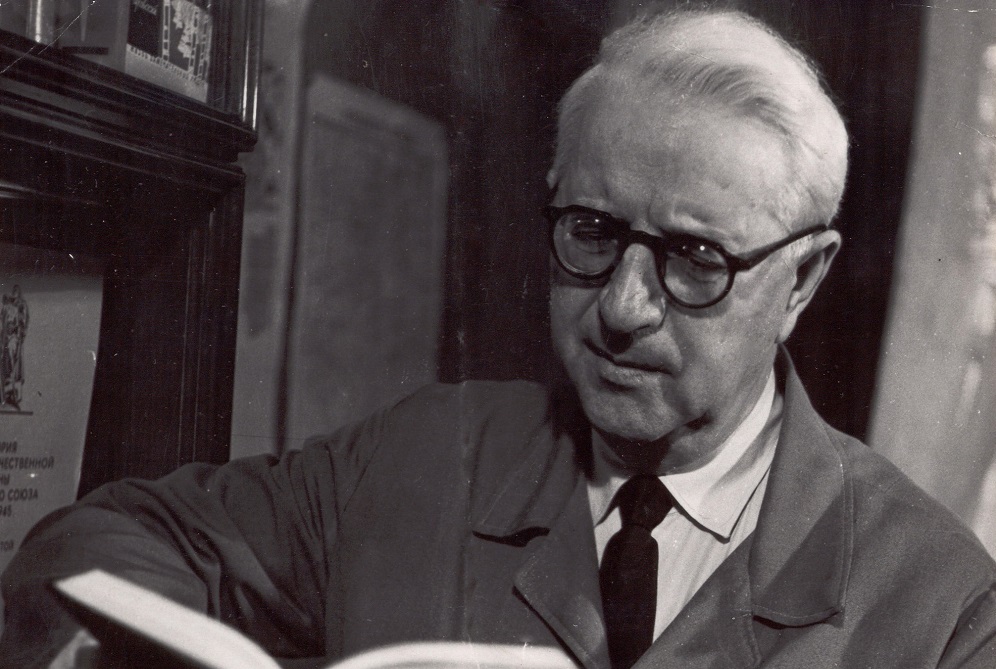

Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения доктора технических наук, одного из выдающихся учёных в области создания безопасных условий труда в горной промышленности Леонида Николаевича Быкова (27 апреля 1895 – 19 октября 1975).

Учёный родился в городе Люботине Харьковской области.

После Харьковского реального училища в 1912 поступил в Екатеринославский (ныне Днепропетровский) горный институт. Окончил его в 1919 году.

Трудовую деятельность начал в 1914 году. Работал в различных организациях Днепропетровска и Харькова в должностях корректора, статистика, старшего техника и помощника заведующего лесным отделом треста «Югосталь».

С 1923 года трудился на шахтах Донбасса, а в 1926-1937 годах — в Макеевском научно-исследовательском институте по безопасности работ в горной промышленности заведующим станцией пыли и газа, физико-химической лабораторией, заместителем директора института по научной работе.

В 1936 году Леонид Николаевич, минуя кандидатскую, блестяще защитил докторскую диссертацию, а годом позже был избран на должность заведующего кафедрой рудничной вентиляции и техники безопасности Свердловского горного института. Проработал в этом вузе до 1956 года. Оставаясь по совместительству заведующим кафедрой, в 1942-1946 годах трудился в Уральском филиале Академии наук СССР.

В 1956 был избран на должность заведующего кафедрой «Разработка месторождений полезных ископаемых» Тульского горного института. При его деятельном участии в 1957 году была организована кафедра «Рудничная вентиляция и техника безопасности». Учёный бессменно возглавлял её до 1970 года.

Леонид Николаевич Быков — автор более 100 научных трудов, посвящённых исследованию газоносности угольных пластов и природы внезапных выбросов угля и газа в шахтах, взрывчатых свойств угольной пыли, причин возникновения эндогенных пожаров, проблем совершенствования проветривания шахт. В числе его важнейших работ — монографии «Изогазы и теория происхождения внезапных появлений метана», «Теория и основные принципы эксплуатации пластов, склонных к внезапному выделению газа», «Рудничные пожары».

На протяжении всей своей научно-педагогической деятельности учёный уделял большое внимание подготовке специалистов-горняков высшей квалификации. В течение многих лет был председателем Научно-технического горного общества и общества «Знание».

Леонид Николаевич был награждён орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», нагрудными знаками «За отличные успехи в области высшего образования СССР», и «Шахтёрская слава» I и II степени.

Своими воспоминаниями об учёном поделился кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана труда и окружающей среды» Аркадий Фёдорович Симанкин, много лет проработавший в нашем вузе.

— В Тульском горном институте, куда его пригласили из Свердловска, первое время Леонид Николаевич был чуть ли не единственным профессором, — рассказал он. — Нам, студентам, очень хотелось встретиться с профессором в коридоре вуза. И вот однажды увидели, как он быстрой, но не семенящей походкой проходит в свой кабинет. Да и его внешний вид полностью отвечал нашим представлениям о том, как должен выглядеть самый настоящий профессор.

С именем Леонида Николаевича, продолжил Аркадий Фёдорович, связана организация кафедры «Рудничная вентиляция и противопожарная безопасность». Коллектив кафедры инициировал серьёзные исследования, касавшиеся в том числе и углекислотообильности угольных шахт Подмосковья. Дело в том, что от избытка углекислоты в горных выработках страдали шахтёры, а потери в добыче сказывались при заполнении горных выработок углекислым газом.

— В качестве лаборантов-пробоотборщиков к исследованиям привлекались старшекурсники, среди которых был и я, — сообщил Симанкин. — Поскольку мы работали на кафедре, то считали непременным условием хорошее знание основ рудничной вентиляции.

Особенно Аркадию Фёдоровичу, по его собственному признанию, врезался в память один случай, произошедший с ним на экзамене.

Профессор Быков пригласил студентов к себе в кабинет. Сам он сидел за столом, а ребятам предложил разместиться на мягком диване и в креслах.

— Я расположился в кресле. Бегло пробежал глазами вопросы билета и сразу же успокоился, поскольку тему знал хорошо, — поведал Аркадий Фёдорович. — А вот мой друг просигналил мне: «Тонý!» А как я ему могу помочь?!! Он в кресле напротив меня, это ведь не за столом, когда можно легко толкнуть шпору. Но всё равно пытаюсь губами и жестами ему объяснить. Поворачиваюсь к профессору и обжигаюсь об его взгляд. И это даже был не взгляд, а направленное на меня дуло пистолета. Но мне-то что делать?!! Как говорят, сам погибай, а товарища выручай. И я пытаюсь парню помочь. Профессор Быков снова бросает на меня стальной взгляд, а потом жестом показывает на дверь, мол, вон из кабинета. И вот тогда я впервые и почувствовал, насколько он принципиален и не терпит никакой фальши…

На следующее утро Аркадий Фёдорович всё успешно сдал. Ответы у него от зубов отскакивали. Он и с дополнительными вопросами справился. Экзамен принимали Эдуард Михайлович Соколов и Марк Борисович Сулла. Последний только растерянно развёл руками: «Пятёрку не могу поставить. Сам всё понимаешь».

Пять лет спустя Алексей Дмитриевич Климанов пригласил Симанкина в аспирантуру и представил его профессору Быкову со словами: «Леонид Николаевич, вот вам аспирант».

— Первое время я очень активно помогал Леониду Николаевичу в обработке его многочисленных материалов по внезапным выбросам угля и газа в горные выработки и, зная его нетерпимость к фальши, усердно проводил вычисления, — сказал Аркадий Фёдорович. — Да и Леонид Николаевич всегда был предупредительно вежлив. К аспирантам обращался только на «вы» и только по имени-отчеству. Как же уважительно он, горный генерал, к подчинённым относился! Эдуарда Михайловича Соколова считал своей правой рукой даже со времён обучения того в аспирантуре. И не ошибся в нём!

Леонид Николаевич Быков, убеждён Аркадий Фёдорович, был учёным от Бога. В тридцатые годы прошлого столетия он высказал целый ряд гипотетических предположений, актуальность которых не вызывает сомнений и сейчас.

Угольный массив, пояснил Симанкин, при своем формировании в геологическое время вырабатывает метан, углекислый газ. Происходит сорбция газов угольным массивом. Но Леонид Николаевич, просчитав, какое количество газа может быть сорбировано, пришел к выводу, что объём газа, выбрасываемого при внезапном выделении, значительно больше, чем может быть сорбировано.

— Как это так?.. Значит, есть вероятность возникновения некоторых гнёзд, в которых уголь и газ могут создавать особую субстанцию. Объём газа, накапливаемый в этих гнёздах, далеко превосходит объёмы сорбции, — сказал Аркадий Фёдорович. — При приближении забоя к таким гнёздам динамичное состояние субстанции «уголь-газ» нарушается, происходит взрывообразное выделение массы размягчённого до пыли угля и огромное количество газа в горные выработки. Пространство заполняется такой смесью на десятки и сотни метров горных выработок, не оставляя никаких шансов для выживания людям, застигнутым выбросом. И если в основе процесса лежит динамичный очаг газа, значит, именно с ним и нужно бороться в первую очередь. Сохранились фотографии, где молодой горный инженер Леонид Николаевич Быков стоит с рабочими у скважины, из которой выделяется газ и горит газовый факел…

Передовое (опережающее забой) бурение скважин небольшого диаметра для снижения газового давления, сотрясательное взрывание для образования целой сети мелких трещин для последующей дегазации угольного массива, подчеркнул Симанкин, всё это предлагалось Леонидом Николаевичем Быковым около 100 лет тому назад. В настоящее время можно довольно часто слышать предложения некоторых исследователей о том, что, прежде чем разрабатывать угольные пласты, нужно отбирать газ, то есть рассматривать эти залежи как газовое месторождение, — сообщил Аркадий Фёдорович. — Больше всех об этом шумят американцы. Они путём гидроразрыва (аналог сотрясательного взрывания) добывают газ из более бедных газоносных провинций. а тут такое богатство. И это считается передовой мыслью. Нет, ребята, изучайте матчасть!

Леонид Николаевич Быков с упорством отстаивал достижения российских учёных и свои тоже в вопросах борьбы с грозными явлениями, каковыми являются внезапные выбросы угля и газа.

— Хорошо помню обстановку на конгрессе по проблемам внезапных выбросов угля и газа, проходившем на базе Института горного дела им. А.А. Скочинского, — поведал Симанкин. — С каким уважением встречали делегаты конгресса Льва Николаевича Быкова, как внимательно слушали его доклад. Слово «патриарх» звучало в каждом выступлении и обращении. Слушали, но не все, к сожалению, слышали. Оппоненты учёного делали упор на динамическую модель пласта. В качестве мер профилактики предлагали бурение большого количества скважин диаметром в 10 раз больше, чем предлагал Лев Николаевич. Галилео Галилей произнёс: «А всё-таки она вертится!» Так и с профессором Быковым. О бурении скважин большого диаметра забыли, а сотрясательное взрывание проводят, передовое бурение скважин малого диаметра проводят. И много чего делают, на практике реализуя идеи учёного. Да и классификацию угольных пластов, предложенную им, развивают и совершенствуют.

Твёрдый как скала, когда дело касалось отстаивания научных принципов, в обычной жизни Леонид Николаевич был мягким и чутким. Он словно преображался, общаясь со своими близкими. Особенно трепетно относился к Ольге Павловне — жене, другу и соратнику.

Аркадий Фёдорович вспомнил один эпизод. Как-то в зимой они с Быковым были в Москве. И вот после довольно тяжёлого разговора с чиновниками от науки возвращались по улице Горького (теперь Тверская). По пути Леонид Николаевич заглянул в магазин и купил букет. Сказал: «Для Оленьки». И лицо его стало таким счастливым-счастливым. Пока шли, Леонид Николаевич с цветами не переставал притягивать к себе восхищенные взгляды прохожих. Он прямо-таки светился изнутри, и это не могло укрыться от глаз окружающих. Искренний в науке, счастливый в любви. Таким и был.

Фоторепортаж